L’economia della saturazione è un modello di sviluppo territoriale che opera sull’efficienza, incrementa l’attrattività e genera nuovi servizi con costi ridotti. Questo approccio si basa sull’ottimizzazione delle risorse esistenti, riducendo gli sprechi e valorizzando il capitale territoriale dormiente (trasporti pubblici a bassa frequentazione, infrastrutture sportive non sfruttate a pieno regime, reti di servizi sanitari territoriali già finanziati, biblioteche e spazi culturali con orari limitati, connessioni digitali pubbliche poco utilizzate, ecc.), senza la necessità di ingenti investimenti infrastrutturali.

Per le aree montane, spesso caratterizzate da declino demografico e fragilità economica, l’economia della saturazione rappresenta, assieme alle altre politiche, una strategia chiave. Attraverso il riuso intelligente del capitale territoriale già disponibile, è possibile rilanciare il territorio, rendendolo più competitivo e dinamico. La capacità di attivare e mettere a sistema le risorse inutilizzate permette di massimizzare il valore di ciò che esiste, trasformando servizi esistenti ma sotto-utilizzati in strumenti di sviluppo.

In un contesto in cui la persona è una risorsa sempre più scarsa, migliorare l’accessibilità e l’efficienza del territorio diventa essenziale per trattenere e attrarre nuove persone, assicurando la sostenibilità socio-economica delle aree interne.

Capitale territoriale

Molte infrastrutture e servizi esistenti sul territorio hanno un margine di utilizzo non sfruttato: incrementarne l’impiego permette di ottenere benefici senza aumenti di costo, migliorando l’efficienza complessiva del sistema.

Un’analogia efficace per comprendere questo concetto è quella di una scatola. Immaginiamo una scatola con una capacità di 100 unità, ma attualmente riempita solo per il 40% (used), mentre il restante 60% rimane inutilizzato (no-use). Questa situazione rappresenta il capitale territoriale dormiente, fatto di servizi, infrastrutture e risorse disponibili, ma non pienamente sfruttate.

L’immagine della scatola aiuta a visualizzare il principio dell’economia di saturazione, che si applica in numerosi contesti. Ad esempio, un autobus con una capacità di 50 posti che viaggia con una media di 20 passeggeri per corsa ha un indice di saturazione del 40%. Se, attraverso una politica tariffaria mirata, si incentiva una maggiore affluenza fino a 40 passeggeri per corsa (80% di saturazione), il servizio diventa più efficiente senza costi operativi aggiuntivi.

Lo stesso principio si applica a beni di consumo come un trapano elettrico, utilizzato in media solo 10 ore all’anno a fronte di un potenziale di 5.840 ore. L’indice di saturazione inferiore allo 0,2% evidenzia una risorsa largamente inutilizzata. Attraverso modelli di condivisione come le oggettoteche (qui la puntata sul tema), l’uso del bene può aumentare significativamente, riducendo sprechi e promuovendo un’economia più efficiente.

In molti casi, questi servizi sono già stati finanziati sia da enti pubblici, come amministrazioni locali, autorità di trasporto e gestori di infrastrutture, sia da soggetti privati, come aziende, consorzi e operatori di servizi. Poiché i costi fissi per il loro funzionamento sono già sostenuti, un maggiore utilizzo non comporta incrementi significativi di spesa. L’obiettivo dell’economia di saturazione è ridurre al minimo la parte no-use, riempiendo la scatola fino alla sua capacità massima e trasformando ogni spazio potenziale in valore concreto, ottimizzando l’efficienza del sistema senza la necessità di nuovi investimenti.

Il quadrante decisionale

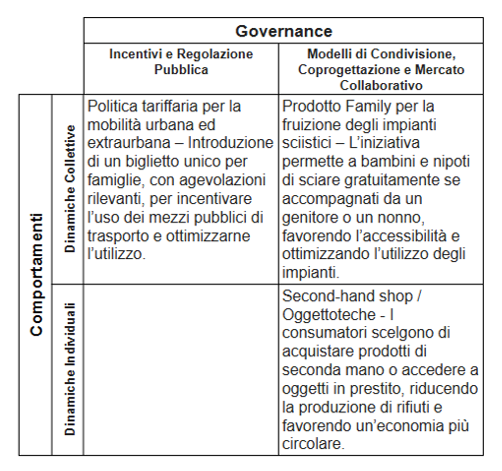

L’economia della saturazione si sviluppa su due livelli: il livello macro, che comprende interventi su larga scala come trasporti, infrastrutture e politiche pubbliche, e il livello micro, che riguarda le scelte individuali e i modelli di mercato collaborativo. La governance, ovvero la gestione di questi processi, può essere pubblica, attraverso incentivi e regolamenti, oppure collaborativa, basata sulla coprogettazione tra cittadini, imprese e istituzioni, con modelli di condivisione e partecipazione attiva.

All’interno del quadrante strategico sono stati posizionati esempi concreti già descritti nei precedenti articoli, in base ai criteri di governance e comportamento. Le strategie adottate variano in base al contesto: l’ottimizzazione del trasporto pubblico, ad esempio, è stata favorita da interventi di politica tariffaria, mentre la realizzazione del servizio Ski Family ha richiesto un processo di co-progettazione tra enti e operatori. Parallelamente, il mercato collaborativo ha permesso di sviluppare strumenti come le oggettoteche, per il riutilizzo di beni, e la second-hand economy, favorendo un uso più equo e sostenibile delle risorse.

Il quadrante strategico consente di analizzare come valorizzare le risorse esistenti attraverso azioni coordinate. Da un lato, le istituzioni pubbliche possono promuovere politiche per incentivare un uso più efficiente dei servizi; dall’altro, l’economia circolare e i modelli di sharing economy favoriscono nuove forme di condivisione e riutilizzo, riducendo sprechi e costi. Questo strumento verrà utilizzato anche negli articoli successivi per mappare e valutare le iniziative descritte. Come già avvenuto nei precedenti approfondimenti, le nuove proposte e interventi saranno collocati all’interno del quadrante strategico, permettendo di evidenziarne l’efficacia e il potenziale impatto sul territorio.

Al momento, non è ancora stato inserito alcun caso di studio nella sezione dedicata agli incentivi e alla regolazione pubblica per le dinamiche collettive, poiché questo aspetto sarà approfondito in uno dei prossimi articoli.

Le tre economie (3E)

L’economia di saturazione, l’economia della condivisione e l’economia circolare si integrano in un modello che ottimizza l’uso delle risorse, ne amplia l’accessibilità e riduce gli sprechi. L’economia di saturazione si concentra sull’efficienza, sfruttando al massimo beni e servizi già disponibili, l’economia della condivisione promuove la equità, favorendo l’accesso collettivo alle risorse attraverso modelli di riutilizzo e condivisione, mentre l’economia circolare prolunga il ciclo di vita dei beni, riducendo la necessità di nuova produzione e garantendo ecosostenibilità.

Questa integrazione consente di migliorare la gestione delle risorse senza nuovi investimenti, generando benefici economici, sociali e ambientali. L’economia di saturazione evita il sottoutilizzo di servizi già finanziati, l’economia della condivisione riduce la frammentazione nell’uso dei beni, mentre l’economia circolare limita lo spreco e l’impatto ambientale. Inoltre, la combinazione di questi modelli aumenta l’attrattività dei territori, rendendoli più efficienti, equi e ecosostenibili per cittadini, imprese e investitori.

L’applicazione delle 3E rafforza l’attrattività dei territori per le persone, creando ambienti più accessibili, collaborativi e sostenibili. L’efficienza migliora i servizi e riduce i costi di accesso, l’equità favorisce coesione sociale e partecipazione, mentre l’ecosostenibilità garantisce qualità della vita e benessere. Un sistema territoriale che integra questi principi diventa più accogliente e competitivo, capace di attrarre e trattenere persone e famiglie, favorendo dinamiche di sviluppo sociale ed economico a lungo termine.

Exit Strategy

Per cambiare prospettiva, bisogna prima cambiare approccio. Non si tratta di costruire di più, ma di sfruttare al massimo ciò che già esiste. Spazi vuoti, servizi sottoutilizzati, infrastrutture dimenticate: il valore non sta solo nel nuovo, ma nel pieno utilizzo dell’esistente. Thinking outside the box significa immaginare soluzioni alternative, ma il vero impatto avviene inside the box, saturando ogni opportunità latente.

L’economia della saturazione è una strategia per rendere i territori più efficienti, sostenibili e attrattivi senza sprechi né eccessi. Il futuro non si trova altrove, è già qui, pronto per essere attivato. Perché, come dice il nostro slogan, “per uscirne fuori bisogna buttarne dentro”.

Seguici anche su Instagram:

https://www.instagram.com/amicodelpopolo.it/

1 commento

Giovanni

“uscirne fuori”????

Un articolo tecnico e colto con un titolo non in italiano