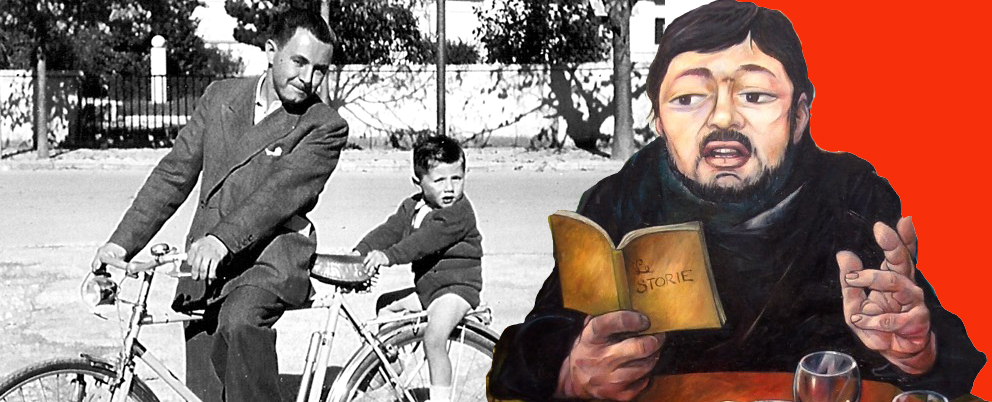

Mio padre Ottorino Secco, occupa un peso decisamente importante della mia storia globale: sia come padre che come figlio, e si capirà poi il senso di questa precisazione.

Quando ero piccolo era dolce e poco intrigante. Mi ricordo di un trenino elettrico ‘vero’ che mi portò a casa sui 4 anni; era bellissimo, coi vagoni verdi e i finestrini di celluloide che sembravano veri; con le rotaie di ottone lucido che si incastravano le une nelle altre; con le curve e persino gli scambi; con una piccola stazione di legno, le sbarre, l’innaffiatore per il carbone di cui conoscevo l’uso dato che mio nonno materno faceva il ferroviere e mi portava spesso a vedere la macchina a vapore su in stazione!

Circa il trenino, non era evidentemente nostro, ma lo avevano dato a mio padre da riparare; cosa che fece collaudando il buon lavoro con una installazione domestica. Non ebbe tuttavia coraggio di interrompere il mio gioco e, tornando al lavoro, si raccomandò solo che non toccassi un paio di pulsanti e alcuni cavetti. Non so come ma riuscii comunque a disfare qualcosa, pagando questa disobbedienza con la muta delusione di mio padre per il primo ‘tradimento’: altro che rappresaglie!

Altrettanto memorabile fu quando, per una rappresentazione teatrale di carnevale, in terza elementare, dovetti fare il folletto che da noi non è altro che il mazarol. Del vestito rosso non si ricorda nessuno, ma ho ancora qualche compagno che mi chiede delle scarpe magiche che brillavano ad ogni passo. Ninetto aveva elaborato delle ciabattine inserendo in ciascuna una batteria che tramite un contatto infisso nella suola accendeva, sul passo, alcune piccole lampade inglobate nella tomaia da mia nonna. Il risultato era stupendo e l’invidia per l’attore fu ben percepita anche se il modello, che oggi è di moda tra le teenagers, non fu allora copiato.

Ricordo ancora nomi e attitudini di molti miei compagni di classe nonostante i grembiulini azzurri ci rendessero uguali. Alcuni li ho incrociati talvolta nel corso della vita: Giovanni Bardin, Aristide Berati, Giovanni De Bertoldi, la Mariagrazia De Manzoni, la Giovanna Pagani Cesa, e Paolino Valduga… ma di De Pizzol Giuseppe, bimbo stralunato – e se ne capì il perché quando andò a fare l’aviatore da grande – so solo che morì ancora giovane. Anche di Giorgio Terrin mi ricordo e della strana irrequietezza che sfogava in bellissimi disegni colorati pieni di navi ed aerei in guerra: nero rosso giallo e blu, in segni precisi e calcati forte da fartene udire perfino i suoni premonitori di follia. A proposito dei grembiulini poi, e a pensarci bene, mi ricordo di chi li aveva di tela grezza e chi di lino o panno assai più fine…

Per gli amici, mio padre era semplicemente Nineto, per i bambini del circondario invece era ‘zio Nino’, il mago che li divertiva con mille piccoli giochetti di prestigio, quello che faceva scomparire e comparire a piacere piccole caramelle di zucchero che poi ti regalava, o manipolava i suoi magici dadi portati fedelmente in tasca fino al giorno della morte (non si sa mai).

Aveva molti amici; era dinamico e compagnone tranne che sul lavoro dove godeva di un rispetto proverbiale per la sua serietà. Di mestiere faceva il tecnico progettista e governava reparti di donne allo stabilimento Chinaglia che principalmente produceva strumenti di misura. Aveva un rapporto particolare col suo datore di lavoro, ‘cavalier Dino’, che mi ricordo stretto, anche se non so perché.

La sorella di mio padre, la zia Maria, aveva il banco della verdura in Piazza delle Erbe, sul lato sud, proprio di fronte alla macelleria dei Rui. Di lei ricordo il grosso scialle e le mani tozze e paonazze d’inverno quando, aspettando i clienti, si riscaldava accostandole a un bidone stufetta dove scoppiettava la legna delle cassette vuote della verdura, giustamente centellinate assieme ad altri rimasugli.

Il banco era quello di mio nonno Luigi, Jijéto, il cui volto non mi sovviene poiché se ne andò quand’ero ancora troppo piccolo; come pure non ho mai conosciuta la mia nonna paterna se non in fotografia, dove era molto bella e di profilo nobile: si chiamava Matilde Longana, nona Tilde per l’appunto e mio padre mi diceva che era dolcissima.

A sentir lui, che pure non parlava volentieri del suo passato, il nonno proveniva da una famiglia abbiente del trevigiano e si era trasferito a Belluno occupandosi prima di trasporti e finendo poi nel commercio dove aveva accumulato una certa fortuna specialmente con le forniture di viveri alle molte caserme della città1. Così aveva acquistato alcune case di via Mezzaterra e si era sposato ‘bene’, perché la Tilde era su di lignaggio, dopo un rapporto contrastato coi parenti.

Mio padre aveva persino goduto di balia e di una personale governante, tutti ritratti in una bella foto d’epoca.

Era stato avviato agli studi e stava frequentando gli ultimi anni all’Istituto Tecnico ‘Segato’ quando la Ditta paterna fece fallimento e cambiò la sua vita e anche quella della zia che nel frattempo aveva frequentato le magistrali mostrando una particolare vocazione per le lettere e le cose artistiche. Disegnava fiori e oggetti bellissimi, specialmente sui fogli neri. Talvolta rimanevo a dormire a casa sua. Dell’arredamento ricordo grandi oleografie con santi e con battaglie, alle pareti, e uno specchio a forma di spicchio di luna appoggiato sul comò. La zia sapeva poi fare una pasta col cavolfiore, al doppio burro, in modo unico, eccellente e ancor oggi impareggiata.

Mio padre trovò supporto tra i Salesiani di Don Bosco, fin d’allora una delle Istituzioni importanti di Belluno; si fece poi la naia nell’aeronautica con specializzazione di meccanico a terra e ritornò in città trovando impiego nella Chinaglia elettromeccanica di precisione, occupazione che gli consentì di evitare il fronte durante il secondo conflitto mondiale, dato il suo lavoro di capotecnico addetto ad alcune produzioni belliche nel frattempo commesse a quello stabilimento. Qui s’innestano anche vaghi racconti di boicottaggi predisposti in concorso con la resistenza locale e coi ferrovieri sulle produzioni menzionate, senza comunque riferimenti precisi. Ma sulla Chinaglia torneremo ancora e presto.

Del matrimonio dei miei ho recuperato fortunosamente una serie di foto illuminanti sul parentado e un librino prestampato, completato manualmente nell’occasione, col timbro della Parrocchia della B. V. Assunta – Cattedrale, che riporta la data dell’evento (7 maggio 1944) e la firma del celebrante, Monsignor Emilio Palatini che, da buono che era, godette di fama popolare di santità, almeno per una ventina d’anni, ma soprattutto di simpatia2.

Mia madre Ada era carina e le piaceva molto lavorare a maglia.

Con la sua amica del cuore, mia santola Franca, madre dell’altro Gianni, mio pari età e più che fratello, complottava trasformandoci spesso in piccoli indossatori di completini di lana d’ogni genere e gusto, specie alla ‘tirolese’. Venivamo esibiti presso le amiche con grande loro gioia e nostro scapito. Forse da allora evito gli abbigliamenti sofisticati o meglio non me ne curo – fin quasi a trascurarmi. Odio le cravatte che mi stringono il collo e i molti farfallini che ho portato, in occasioni particolari o serate di gala, li considero travestimenti di scena. La Ada era abbastanza riservata e non ne ricordo facili gesti espansivi nei confronti miei o di mio padre che l’adorava e cui poteva chiedere qualsiasi cosa quasi certa di essere seguita. Dico quasi, perché il ricordo carogna che ne ho, riguarda una pretesa punizione serale in ceffoni che mio padre avrebbe dovuto infliggermi per una disobbedienza fattale al mattino. Il rifiuto di eseguire quella sentenza, che evidentemente riteneva ingiusta, è tra le poche cose che ricordo dei primi anni, e la sottolineo per evidenziare a chi legge come sia facile, per un genitore, giocarsi la reputazione di fronte a un figlio, anche così, apparentemente per poco o niente.

Probabilmente, su questo lato, assomigliava a mia nonna Maria, buona donna ma un poco introversa, arrivata in valle col padre dalle montagne del basso Agordino, almeno credo, stante il cognome, Selle e i molti parenti che stavano in Valle del Mis, a Coltamai, Tiser, e forse a Gosaldo.

Certamente in ‘California’, da piccolo, ci sono stato anch’io perché il colore d’oro e d’argento delle pietre piritiche brillanti sotto il filo delle acque mi sono entrate nel sangue, come i nomi dei personaggi della gran setta dei careghete che in quella terra dimoravano e mi parlavano in conza: dai Brancaleone, agli Stalliviere, ai Selle, a Fioravanti Vedana che in un giorno solo riusciva a ‘creare’ quattro seggiole finite, tra scolpire il legno, incastrare e impagliare di fino, come vedremo in seguito.

Non so dove mia nonna abbia incontrato il suo ‘uomo’, mio nonno Giovanni, se a Belluno, dove faceva il ferroviere specializzato ‘frenatore’, oppure a Fener, dove mia madre crebbe da piccola in casa con mia nonna e la di lei suocera mia bisavola, ma so per certo che nel periodo della guerra entrambi stavano a Belluno in via Feltre, in quella che poi fu la mia prima casa. A suffragio di ciò la nonna mi raccontava della ‘Befana fascista’ che portava regali ai familiari dei ferrovieri lungo il ventennio e mi faceva vedere anche la foto dell’avvenimento. In quella riportata sotto, nonna Maria, ancora giovanissima, compare proprio al centro della finestra in basso.

Nani, Maria e mia madre Ada, vissero in quella casa dove pure s’installò mio padre, appena sposato, anche per meglio condividere il periodo bellico in corso.

La convivenza dev’essere durata poco più di un paio d’anni dato il ristretto spazio vitale, ancor più percepito dopo la mia nascita, e il raggiungimento del traguardo pensionistico del nonno che consentì il ritorno definitivo di Maria e Nani a Fener. Questa casa, nelle estati successive, dai 3-4 anni in su, divenne la mia dimora estiva ovvero la casa della mia educazione alla cultura popolare, fino ai vent’anni.

La cosa non fu comunque indolore, specie per mia nonna che era abituata da sempre a fare la padrona di casa. Si ritrovò, infatti, a subire so madona3 ovvero mia bisnonna Jija (Luigia, credo), che aveva un caratterino che te lo raccomando. Se pur ero piccolo, la percezione della guerra tra le due donne mi era chiara e, per simpatia verso nonna Maria, disubbidivo spesso alla nona bis. Il modo più semplice per farla arrabbiare era salire su tavoli o sedie. Per questo, di nona Jija ricordo solo le vesti sempre nere e l’imperativo acuto «òciu che tu cai (guarda che cadi!)», che mi gridava quasi con disperazione.

- Mi raccontava di parenti di Treviso che avevano a che fare con la ferramenta. Negli anni Novanta sono arrivato per caso in casa della famiglia dei titolari della Sile Caldaie dove ho incontrato una signora che assomigliava moltissimo a mia zia Maria. Sono rimasto stupefatto quando mi ha detto che di cognome faceva Secco. Successivamente ho avuto l’occasione di leggere l’autobiografia di Sergio Secco, figlio di Primo, fondatore della pregiata ditta e ho verificato la coincidenza del racconto, quella del nome di Luigi suo nonno che è analogo a quello del mio nonno paterno. Forse abbiamo in comune un bis o trisavolo comune e spero un giorno di poterlo appurare. ↩︎

- La sua particolare cadenza nel predicare era arrivata a fornire spunto a un comico della Compagnia di Arte varia che, nei fuoriscena, era sollecitato a farne l’imitazione (che si troverà più avanti). ↩︎

- Il termine madona indica la suocera. ↩︎

Seguici anche su Instagram:

https://www.instagram.com/amicodelpopolo.it/